|

EMIGRAZIONE, UN DRAMMA ANTICO

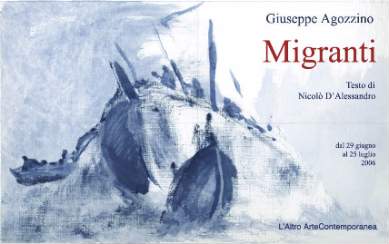

GIUSEPPE AGOZZINO

L'artista

Giuseppe Agozzino

aggiunge ai precedenti lavori dedicati ai

derelitti cantati da De André di alcuni anni fa, questa raccolta di lavori

sul drammatico problema degli immigrati.

articolo critico di Nicolò D'Alessandro

Un secolo fa, il

6 agosto del 1906, il vapore Sirio con 2.000 emigranti diretti in America

partiva dal porto di Genova. Vicino alle coste spagnole, tre giorni dopo, urtò

accidentalmente contro uno scoglio che si trovava a circa 3 metri di

profondità e cominciò un lento inabissamento. La nave impiegò venti giorni

per affondare definitivamente ma la disorganizzazione e la paura presero il

sopravvento e, secondo i giornali dell’epoca, finirono annegate oltre 700

persone. Il tragico naufragio del vapore Sirio è ricordato in una ballata

molto diffusa in tutto il nord Italia:

“E da Genova il

Sirio partivano

per l’America, varcare, varcare i confin.

Ed a bordo cantar si sentivano

tutti allegri del suo, del suo destin.

Urtò il Sirio un orribile scoglio

di tanta gente la mise, la misera fin.

Padri e madri bracciava i suoi figli

che si sparivano tra le onde, tra le onde del mar.

E tra loro un vescovo c’era dando a tutti

La sua be, la sua benedizion.”

Ancora da “Ci

ragiono e canto”, regia di Dario Fo (1966) voglio ricordare un brano

popolare, raccolto nel Casentino, che allude alle condizioni di:

“30 giorni di

nave a vapore

che nell’America noi siamo arrivati

e nell’America che siamo arrivati

abbiam trovato né paglia e né fieno

abbiam dormito sul piano terreno

e come bestie abbiamo riposà.

America allegra e bella

tutti la chiamano l’America sorella.

Ci andaremo coi carri dei zingari

in America voglio andar.

E l’America l’è longa e l’è larga

l’è circondata di monti e di piani

ma con l’industria dei nostri italiani

abbiam fondato paesi e città.”

Queste due

ballate scritte a distanza di sessanta anni l’una dall’altra, sottolineano

che gli italiani sono andati in giro per il mondo poveri, ignoranti, malvisti

come lo sono ora i migranti che vengono da noi. Alcuni di loro non sono mai

arrivati ai luoghi di destinazione.

L’emigrazione

italiana

Molti

ricorderanno che la gran parte dell’emigrazione italiana deriva dall’antico

Stato indipendente e sovrano del Regno delle Due Sicilie. Nel 1860, senza

dichiarazione di guerra, il Regno piemontese dei Savoia occupa militarmente il

Regno delle Due Sicilie. Seguono dieci anni di guerra civile, durante la quale

vengono assassinati circa un milione tra Napoletani e Siciliani. L’intero

patrimonio monetario è rapinato dalle casse dello Stato delle Due Sicilie e

perfino i macchinari delle fabbriche napoletane sono portati al Nord dove in

seguito sorgeranno le industrie del Piemonte, della Lombardia e della Liguria.

La depressione economica causata dalle politiche colonizzatrici dell’”Italia

unita” fece il resto. Per i meridionali l’unica via di salvezza rimase l’emigrazione.

Gli italiani,

come è noto, sono stati protagonisti del più grande esodo migratorio della

storia moderna conosciuta. A partire dal 1861, nell’arco di un secolo, sono

state registrate più di ventiquattro milioni di partenze, un numero che

equivale all’ammontare della popolazione italiana al momento dell’Unità.

Rileggendo i dati statistici del periodo ci accorgiamo che si trattò di un

esodo che interessò tutta la penisola, con priorità nel settentrione. Il

Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte, tra il 1876 e il 1900,

espressero quasi il 50 per cento del fenomeno migratorio. La situazione si

capovolse nei successivi venti anni. Il primato migratorio passò alle regioni

meridionali: la Campania con 9.551.889 emigranti e la Sicilia con 1.126.513.

Negli anni

1890-1913, su dieci siciliani emigrati, nove si recarono negli Stati Uniti.

Negli anni 1950- 60 dei 400.000 siciliani emigrati circa il 25 per cento

preferì mete transoceaniche: Oceania, Africa e Asia. Gli altri si dispersero

verso le regioni industrializzate del Centro Nord italiano, verso i paesi del

Nord dell’Europa e verso i paesi non europei del bacino del Mediterraneo.

Siciliani in

America

In origine

Gibbet Island veniva usata dagli inglesi per confinarvi i pirati e poi come

deposito di munizioni. A New York il centro d’accoglienza degli italiani ad

Ellis Island, un isolotto di fronte a Manhattan, dal 1894 divenne stazione di

smistamento per gli immigranti quando ne fu necessario il controllo per il

massiccio afflusso. Ammassati negli edifici di Ellis Island o di altri porti

come Boston, Baltimora o New Orleans gli immigrati, dopo settimane di viaggio,

affrontavano l’esame, a carattere medico e amministrativo, dal cui esito

dipendeva la possibilità di mettere piede sul suolo americano. La severità

dei controlli fece ribattezzare l’isola della baia di New York come l’”Isola

delle lacrime”. Vennero chieste cifre elevate per il trasporto dalla Sicilia.

Numerosi furono gli episodi di gruppi di immigrati abbandonati in mare aperto o

sulle coste. A questo proposito penso al racconto “Il lungo viaggio”di

Leonardo Sciascia in Il Mare colore del vino in cui gli emigranti, fatti

salire su una nave con destinazione americana vengono poi sbarcati sulla costa

siciliana dopo aver circumnavigato per diversi giorni l’isola.

La “casa di

prima accoglienza-prigione” rimase attiva fino al 1954, quando fu chiusa e

abbandonata. Oggi è divenuta un museo, ma migliaia di italiani sono passati

per la grande Sala di Registrazione a Ellis Island. ”Uccelli di passaggio”

vennero definiti gli immigrati in America in quanto il loro intento era di

andare solo per qualche anno: molti infatti lasciarono a casa mogli e bambini,

convinti di ritornare.

Il fenomeno non

si esaurisce

La questione

dell’inserimento e delle trasformazioni culturali legata ai fenomeni

migratori è un problema con il quale, non soltanto in Sicilia, bisogna fare i

conti. Il fenomeno migratorio che si è sviluppato nel mondo negli ultimi vent’anni

è determinato dalle profonde trasformazioni indotte dalla terza rivoluzione

industriale in atto che sta spostando la popolazione mondiale verso i centri

delle regioni protagoniste della nuova grande trasformazione. L’esistenza di

un multiculturalismo e dell’intercultura costituiscono un problema che non è

valutato in tutta la sua complessità. L’esperienza migratoria italiana

presenta molti elementi comparabili all’attuale immigrazione e alle dinamiche

dell’inserimento nella società di accoglienza. Non è semplice combattere

gli stereotipi e i pregiudizi, le facili generalizzazioni che accompagnano tali

fenomeni. Le merci possono entrare liberamente nel mercato; agli uomini che

tentano disperatamente di “entrare” con la speranza di una vita migliore è

negata invece la libera circolazione.

Le tempere di

Giuseppe Agozzino

L’attenzione

del pittore agrigentino, in queste tempere monocromatiche quasi di impianto

sironiano, di gusto illustrativo, con prevalente colore “grigio topo” e la

memoria di un bleu sporco, è rivolta al tema complesso ed ancora irrisolto

dell’immigrazione.

Si conferma la

passione civile in Giuseppe Agozzino che, ai precedenti lavori dedicati ai

derelitti cantati da De André di alcuni anni fa, aggiunge quest’ultima

matura raccolta di lavori dedicati al drammatico problema degli immigrati.

Tutti extracomunitari, tutti ad Agrigento, ad aspettare il rimpatrio coatto.

Alcune tavole mi riportano a quella sensibilità rappresentativa e popolaresca

che ben conosco. Mi riferisco agli ex voto della Chiesa di San Calogero ad

Agrigento. Tra queste tavolette votive ne ricordo con chiarezza alcune dedicate

ai naufragi e ai miracolosi salvamenti del santo agrigentino amato dagli

abitanti di Agrigento nonostante il patrono sia San Gerlando.

Un percorso

narrativo

I soggetti

scelti dal pittore agrigentino sono tratti da ritagli di giornali o da alcune

fotografie di Lillo Rizzo che rappresentano il documento che registra una

tragedia quotidiana.

Alcuni disegni

ben rappresentano gli accerchiamenti dei barconi dei disperati di questi “viaggi

dell’angoscia”. Salvagenti in rosso sono evidenziati attorno alle carrette

del mare che trasportano gli immigrati, mentre imbarcano acqua.

In un altro

disegno dall’alto scendono le forze dell’ordine, in bell’ordine, mentre

da lontano arrivano anonimi clandestini al porto o nelle coste dell’agrigentino.

Non conoscono sosta gli arrivi di immigrati sulle coste siciliane. Sempre nuovi

sbarchi avvengono dopo estenuanti traversate.

Dai pescherecci

si buttano in mare gli uomini per raggiungere, nuotando disperatamente, la

condizione di clandestini senza futuro. Alcuni cadaverini, corpi morti

galleggianti vagano nel mare di tempera bianca. Ci restituiscono con amara

ironia la sensazione di “fare il morto” a pancia in su e a braccia distese,

come siamo soliti vedere d’estate nelle stesse coste appaltate dall’industria

turistica.

A proposito di

morti come dimenticare che nel Natale del 1996, 286 migranti dallo Sri Lanka

morirono nel Canale di Sicilia. Ci vollero anni solo perché i superstiti

fossero creduti e intanto il mare restituiva resti umani che nessuno aveva

interesse a considerare tali. In un’altra temperina altri clandestini

riposano come possono avvoltolati nelle coperte e nei plaids. Di fatto sono

reclusi in attesa di essere identificati nel Centro di Permanenza Temporanea S.

Benedetto ad Agrigento. Li chiamano centri di permanenza temporanea e

assistenza. E sono il segno di un diritto separato, punitivo, nei confronti

degli immigrati.

Le frontiere non

fermano chi ha fame. “Nessuno può fermare persone che hanno paura e che

fuggono dalla fame e dalle guerre”. Il centro di accoglienza temporanea di

Lampedusa, chiamata “l’isola degli arrivi” può ospitare solo una

novantina di persone. Continuano gli sbarchi nell’isola, ed i centri di

permanenza sono stracolmi.

Gli immigrati

avvistati al largo a bordo di barconi sono affiancati da motovedette della

Guardia costiera e della Guardia di finanza, unità della Marina Militare le

quali provvedono al loro trasbordo presso i centri di accoglienza di Lampedusa

e infine a Porto Empedocle-Vigata.

Scene molto

tristi appaiono agli occhi dei curiosi. Gli ospiti non hanno voce, hanno solo

un volto. Regolarmente riprese dall’occhio implacabile delle telecamere e

commentati dai giornalisti che ormai hanno esaurito tutti i possibili commenti,

quasi sempre gli stessi e che stancamente ne riportano i volti anonimi.

L’artista

evidenzia in una tavola un cimitero di pescherecci. Altri disgraziati nuotano

verso la riva, sognando un futuro diverso. Mamme, come ultimo gesto disperato,

buttano a mare i loro bambini per salvarli. Le foto segnaletiche diventano

espressivi ritratti del dolore. In un disegno due torce elettriche illuminano

la paura con fare inquisitorio.

Con impegno

Agozzino racconta di questi rifugiati che affrontano un viaggio in mare in

condizioni difficilissime e fuggono da paesi che non riconoscono i diritti

umani e dove la popolazione soffre. Una saga, questa di Aguzzino, evocata per

immagini, come quella espressa in versi del poeta americano Edgar Lee Masters

che si proponeva di descrivere la vita umana raccontando le vicende di un

microcosmo, il paesino di Spoon River. Ci troviamo, senza alcun dubbio, di

fronte ad una bella mostra che mette l’accento su una storia feroce. Una

storia davvero brutta poiché irrisolta.

I diritti negati

nei centri di accoglienza

I centri di

permanenza temporanea e assistenza sono stati istituiti in Italia nel 1998 con

la legge Turco-Napolitano per la gestione del fenomeno migratorio. Previsti per

gli immigrati trovati in condizioni irregolari sul territorio italiano e

motivati dalla necessità di procedere ad accertamenti supplementari sull’identità

e la nazionalità degli stranieri, limitano di fatto, pur se temporaneamente,

la libertà dell’individuo anche nel caso in cui non sussistano reati penali

commessi.

La legge del

1998 diventa successivamente la base su cui verrà fatta poggiare la nuova

legge sull’immigrazione, proposta da Fini e Bossi. Essa prevede norme

particolarmente vessatorie contro questi cittadini del mondo, definiti

eufemisticamente “extracomunitari” (cioé fuori dalla comunità), costretti

a lasciare i propri villaggi, paesi, città, per sopravvivere e per assicurare

un avvenire migliore ai propri figli o familiari.

L’equazione

“clandestino-criminale” farà un altro passo avanti. Si prolungherà la

durata dell’internamento e le espulsioni diverranno più facili.

Sostanzialmente i cittadini extra-comunitari, possono essere soggetti a

custodia e privazione della libertà personale anche nel caso – puramente

amministrativo – di non possedere un permesso di soggiorno.

I centri di

permanenza temporanea sono divenuti, a tutti gli effetti, luoghi di detenzione

militarizzati, veri e propri “non-luoghi”, quasi sconosciuti all’opinione

pubblica, una terra di nessuno all’interno della quale i reclusi vagano in

attesa, da un muro all’altro, da un corridoio all’altro per sessanta

giorni, dentro metaforiche gabbie. Gabbie per uomini e donne giudicati

colpevoli di aver varcato i confini per vedere come si vive in Europa, rei di

non essere stati regolarizzati dai rispettivi datori di lavoro e di lavorare in

nero, responsabili di aver perso la loro occupazione e di non averne trovata un’altra.

Ma questi sfortunati cittadini somigliano tanto ai nostri connazionali che, per

oltre un secolo sono emigrati dall’Italia fuggendo la miseria alla ricerca di

un lavoro.

Non è difficile

ritenere che “l’aumento degli sbarchi di clandestini sia la conseguenza di

una politica di governo che non è riuscito a stipulare accordi bilaterali con

i paesi da cui provengono i flussi migratori. Ma questi clandestini-criminali

sono detenuti? Sono ricoverati? Sono nei fatti dei carcerati, figure spurie, in

strutture diverse dalle carceri.

Un nuovo

razzismo

Tutti sappiamo

che milioni di persone sono costrette a migrare continuamente, spinte dall’ingiustizia,

dalla guerra, dalla violenza verso i luoghi dove si accumulano le ricchezze.

La legge

Bossi-Fini è stata scritta senza tenere conto che la storia marcia

indisturbata verso la globalizzazione. Una scelta politica che vuole tutti

schedati come se migrare fosse un crimine senza comprendere le singole storie

di fuga e le loro ragioni individuali. Chissà se dire addio alla famiglia,

alla propria casa e agli amici, partire per un paese straniero senza conoscerne

la lingua e con pochissimi soldi, senza conoscere nessuno, significhi qualcosa

per i legislatori. Il rischio è di legittimare un’immagine dello straniero

come di un soggetto pericoloso o di un potenziale delinquente. Diventeranno

questi uomini disperati i senza nome, gli invisibili, persone anonime pronte a

sopravvivere con qualunque mezzo, schiavi delle raccolte stagionali di frutta e

verdura e sfruttati ai distributori notturni di benzina, le ragazze destinate

alla prostituzione? Clandestini disperati o criminali voluti da una società

opulenta che finge di non capire!

Leggi la biografia dell'artista e critico d'arte

Leggi la biografia dell'artista e critico d'arte

Nicolò d'Alessandro

|  Pitture

e artisti in mostra permanente

Pitture

e artisti in mostra permanente

Pitture

e artisti in mostra permanente

Pitture

e artisti in mostra permanente