Bruno Ritter: quel silente vociare della montagna

Articolo del

critico e storico dell'arte Dott.

Dorian Cara

Articolo del

critico e storico dell'arte Dott.

Dorian Cara

L’insegnamento, le molteplici esperienze di vita e di lavoro italo-svizzere, il pendolarismo, anche quello tra confini, le mostre e le collaborazioni sono voci fondamentali per meglio definire il curriculum vitae di Bruno Ritter: artista attentissimo nella sintesi dei molteplici input accolti e nella successiva riproposta in chiave pittorica e grafica degli stessi, con cui egli formula la fondamentale interrogazione: e dopo ?

Intanto, ciò che colpisce del viaggio umano ed artistico di Ritter, a partire dalla natia Cham, proseguendo tra Sciaffusa, Neuhausen e Zurigo, fino ad arrivare alle valli Bregaglia e Chiavenna, è la costante ossessionata tensione nell’indagare le azioni e l’immobilità del tempo che, trascorrendo inesorabilmente, corrode l’uomo e al contempo lascia immutati quei silenzi montani costituiti da rocce, nevi, cieli e consuetudini umane comuni in tutte le vallate del mondo a cui egli appartiene.

La sovrapposizione, infatti, di volti raffigurati di tre quarti alla maniera di Rudolf Hausner, la sospensione delle atmosfere e i colori accesi propri dell’espressionismo realistico di Otto Dix, i mondi onirici di Ernst Fuchs e Wolfgang Hutter, sono tutti elementi da tenere in considerazione nel percorso artistico di Ritter il quale offre i propri soggetti – specialmente quelli in cui le figure umane e il loro confrontarsi sono protagonisti assoluti – ad una sacralità sottolineata dall’impostazione delle tele in forma di trittici o dittici, come avveniva nella pittura tedesca del Quattro e Cinquecento, quella di Grünenwald o di Dürer per intenderci, racchiudendo e donando una innovativa posizione a quella umanità della montagna che diviene, nei suoi silenzi, nuova anima purgante del suo mondo.

Anche l’incontro con la pittura italiana, mediata dai contatti con i critici Giovanni Testori e Raffaele De Grada, è ispirazione dominante del progressivo percorso artistico di Ritter che, nei realisti degli anni Trenta della Scuola Romana, quali Mafai, Scipione, e nei referenti dell’avanguardia milanese, come Birolli, Carlo Levi e Aligi Sassu, o ancora nel Gruppo dei Sei di Torino e in Emilio Vedova, recupera, facendo propri e trasformandoli, fondamentali insegnamenti e nuove dinamiche d’ispirazione.

Ulteriore sguardo e conseguenti propulsioni di creatività Ritter li ritrova successivamente anche in quell’informale materico distillato da Morlotti, Chighine e Repetto, e ricomposto specie nella densità delle cromie e nella vibrazione della pennellata sfaldata e riscontrabile nei paesaggi montani, addolciti nella loro drammatica ed immobile entità fisica e psicologica.

Il suo stile, l’impronta della medesima pittura ed anche del gesto grafico, è sempre netto, non solo nell’esecuzione, ma anche nella padronanza di senso con cui rappresenta il mondo interiore che in questo lavoro s’irradia.

L’effetto apparentemente ambiguo, se letto con attenzione e ricercandone una corresponsione con la propria sensibilità, genera una tensione ammirata, oltre che verso la ri-soluzione estetica, anche verso una più profonda proposta di riflessione. Tale modalità meditativa è resa pittoricamente in uno sfumare fino ad impallidire, e a quasi rendere abbacinante la realtà rappresentata e i soggetti, così da amplificarne la sensazione di sospensione nel tempo e favorendo così una percezione prepotente di silenzio: luogo cruciale della meditazione.

In Bruno Ritter, in cui le accese cromie della narrazione riconducono ineluttabilmente ad ispirazioni desunte dalla cultura espressionista di matrice tedesca e delle contrapposizioni di linee/luce, rimandano all’impronta catturata dalla conoscenza raffinata del segno grafico, è possibile leggere un sistematico modus indagatore con cui ricercare concrete, desiderate e credibili risposte interiori ancora, purtroppo, non soddisfatte pienamente dell’interesse pubblico.

I bianchi e i soggetti silenziosi, di cui mirabilmente evoca origini (per i luoghi) e tradizioni (per gli uomini), sono strumenti del linguaggio spinti a superare lo scoglio della pura materia dipinta, fino a darne forma albina, ricca di più denso significato se intesa in forma di luce e oltre l’immagine d’una formula.

L’effetto è quello di trasformare la luce medesima in una modalità e possibilità personalissime di risposta alla struggente domanda interiore, che la montagna con le proprie barriere visive da sempre impone all’uomo che ivi nasce e vive.

L’Enge, il concetto di strettoia che, per la cultura svizzera, è definizione di chiusura geografica, umana e psichica, ha finalmente con Ritter una nuova opportunità di superamento, grazie alla propria esperienza, oltre che di pendolare tra confini, tra orizzonti, anche attraverso la sua proposta di soluzione: costruire l’opera per piani pittorici, dedicando all’espressività del gesto e della forma della natura umana il primo piano e relegando le risposte alla domanda ultima, quella ontologica, al piano di fondo. Ciascuno ha l’opportunità liberamente di poter completare da sé, mentalmente, e con ampio margine di spazio, senza l’incognita di tempo e spazio, il proprio orizzonte.

Ritter è, quindi, attento narratore sia dell’animo umano sia degli scenari naturali, di cui conosce profondamente dinamiche e segni, e dei quali sa cogliere, con uno sguardo drammaticamente spalancato, la intrinseca lacerante domanda che tende verso l’ignoto, e che trasforma l’intera realtà in una immensa fisica e mentale Enge, oltre cui si delinea la luce: la

risposta.

Nel trittico Al bar (2009, 100x280 cm.) il vociare attento e silente di un anonimo luogo di ritrovo, appunto un bar, di un borgo di montagna descrive perfettamente l’atmosfera di una consuetudine tradizionale, di un sentimento e di un tessuto sociale in cui le proprie solitudini vengono condivise in una convivialità tutt’altro che manifesta, piuttosto malinconica e pervasa da un’attesa, da una domanda, che forse può avere risposta non espressa nello sfondo bianco dal quale emergono: per accenni, contorni indefiniti, figure e possibili altri luoghi dell’umanità.

Nei calici pieni o che stanno per essere riempiti c’è tutto il desiderio di creare e cercare un momento, un clima d’incontro lontano dai propri eremi; si percepisce nell’occasione ancora un certo imbarazzo, un muoversi impacciato ad aprirsi alla propria umanità preannunciato dall’incrocio di sguardi, in una espressività dettata dalla genetica di ciascun uomo della montagna. I volti dagli occhi profondi, sono tutti assorti, tesi ad un qualsiasi segno che inneschi il contatto in quella altrui umanità ricercata tacitamente che risposta.

Nel trittico Al bar (2009, 100x280 cm.) il vociare attento e silente di un anonimo luogo di ritrovo, appunto un bar, di un borgo di montagna descrive perfettamente l’atmosfera di una consuetudine tradizionale, di un sentimento e di un tessuto sociale in cui le proprie solitudini vengono condivise in una convivialità tutt’altro che manifesta, piuttosto malinconica e pervasa da un’attesa, da una domanda, che forse può avere risposta non espressa nello sfondo bianco dal quale emergono: per accenni, contorni indefiniti, figure e possibili altri luoghi dell’umanità.

Nei calici pieni o che stanno per essere riempiti c’è tutto il desiderio di creare e cercare un momento, un clima d’incontro lontano dai propri eremi; si percepisce nell’occasione ancora un certo imbarazzo, un muoversi impacciato ad aprirsi alla propria umanità preannunciato dall’incrocio di sguardi, in una espressività dettata dalla genetica di ciascun uomo della montagna. I volti dagli occhi profondi, sono tutti assorti, tesi ad un qualsiasi segno che inneschi il contatto in quella altrui umanità ricercata tacitamente che

però la montagna, con le sue leggi, ha da sempre resa introversa.

Nel trittico Discorso chiaro (2009, 100x280 cm.), smaterializzando parzialmente la figura, Ritter lascia posto al convulso e motivato gesticolare delle mani, vive e più chiarificatrici assistenti della parola, cogliendo pienamente uno dei loghi dell’umano più densi, oltre che di segni, anche di teatrale espressività. Il volto non conta, si dissolve nella luce, ma risiede tutto nel movimento delle mani il piano della comunicazione emotiva, resa con coloristica energia e intensità materica. Le parole mute rimandano ad orizzonti e confini indefiniti, sfondo di innumerevoli parole che si perdono nell’oblio di chi le pronuncia per riempire vuoti interiori che tra le montagne generano grandi eco di solitudine.

L’artista svizzero, genialmente, in un imponente trittico, descrive l’assenza, il colloquiare concitato, il gesticolare motivato, in un’indefinita espressività dei volti che assumono minore importanza rispetto alla consuetudine di comunicare di un mondo come quello della montagna e al nebbioso-abbagliante orizzonte che sta alle spalle di ciascuno.

Pianazzola (2009, 100x120 cm.) per chi la osserva da Chiavenna, voltandosi verso Nord, appare come un pugno di case abbarbicate su un costone boscoso, per la precisione quello del Pizzo Alto.

Bruno Ritter ne ha colto il paradigma pittorico, ricostruendo con un’istanza forte di nuvole basse e nevi candide, il luogo orografico e naturale, dove l’asperità, che conduce oltre il limite umano e geografico, diviene sinonimo di tensione verso un orizzonte di luce che promette il superamento del confine o certamente, almeno, apre la memoria e l’evocazione alla totalità.

L’inerpicarsi della via asfaltata che l’uomo ha realizzato per raggiungere quel confine è, oltre che stupefacente, anche segno zig-zagante e denso per raggiungere una meta, sebbene piccola ed isolata, punto di partenza per l’ulteriore limes e per l’immensurabile poeticità del tema. però la montagna, con le sue leggi, ha da sempre resa introversa.

Nel trittico Discorso chiaro (2009, 100x280 cm.), smaterializzando parzialmente la figura, Ritter lascia posto al convulso e motivato gesticolare delle mani, vive e più chiarificatrici assistenti della parola, cogliendo pienamente uno dei loghi dell’umano più densi, oltre che di segni, anche di teatrale espressività. Il volto non conta, si dissolve nella luce, ma risiede tutto nel movimento delle mani il piano della comunicazione emotiva, resa con coloristica energia e intensità materica. Le parole mute rimandano ad orizzonti e confini indefiniti, sfondo di innumerevoli parole che si perdono nell’oblio di chi le pronuncia per riempire vuoti interiori che tra le montagne generano grandi eco di solitudine.

L’artista svizzero, genialmente, in un imponente trittico, descrive l’assenza, il colloquiare concitato, il gesticolare motivato, in un’indefinita espressività dei volti che assumono minore importanza rispetto alla consuetudine di comunicare di un mondo come quello della montagna e al nebbioso-abbagliante orizzonte che sta alle spalle di ciascuno.

Pianazzola (2009, 100x120 cm.) per chi la osserva da Chiavenna, voltandosi verso Nord, appare come un pugno di case abbarbicate su un costone boscoso, per la precisione quello del Pizzo Alto.

Bruno Ritter ne ha colto il paradigma pittorico, ricostruendo con un’istanza forte di nuvole basse e nevi candide, il luogo orografico e naturale, dove l’asperità, che conduce oltre il limite umano e geografico, diviene sinonimo di tensione verso un orizzonte di luce che promette il superamento del confine o certamente, almeno, apre la memoria e l’evocazione alla totalità.

L’inerpicarsi della via asfaltata che l’uomo ha realizzato per raggiungere quel confine è, oltre che stupefacente, anche segno zig-zagante e denso per raggiungere una meta, sebbene piccola ed isolata, punto di partenza per l’ulteriore limes e per l’immensurabile poeticità del tema.

La cupa e silente atmosfera dei boschi sono preludio alla luce, all’oltre.

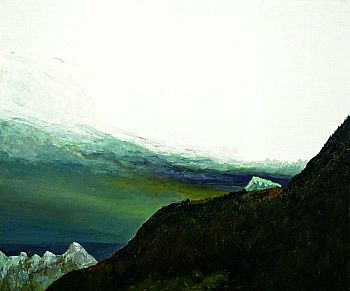

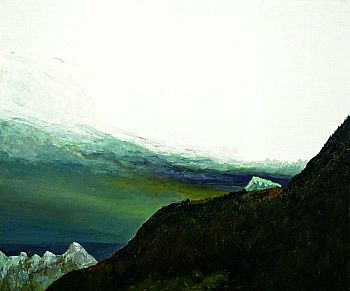

La Veduta / Aussicht (2009, 100x120 cm.) montana – punto non precisato della Val Bregaglia – è costruita attraverso un piano di osservazione più alto rispetto alla più consueta visione di un paesaggio. L’espediente è decisamente voluto, affinché lo sguardo sia obbligato a tendersi più verso l’alto, alla ricerca di qualcosa o qualcuno, forse proprio se stessi e in una vaporosa e cosmica sperimentabilità.

La sovrapposizioni inoltre di cromie più cupe, che allontanandosi si accendono di luminoso, bianco sono nell’opera di Ritter indizio di speranza per il manifestarsi di una limpida verità; dalla profondità tenebrosa, a tratti tetra, della montagna più vicina all’uomo, costituita da boschi e prati. Infatti si è trasportati là, oltre il pendio, quel confine fatto di cime innevate, verso un cielo denso, affascinante e minaccioso e, più in là ancora, verso quel candore di nuvole che non definisce il limite, anzi lo confondono e lo assorbono oltre il paradigma fotografico, ed anzi similitudine di una spontanea e metafisica ascesa. La cupa e silente atmosfera dei boschi sono preludio alla luce, all’oltre.

La Veduta / Aussicht (2009, 100x120 cm.) montana – punto non precisato della Val Bregaglia – è costruita attraverso un piano di osservazione più alto rispetto alla più consueta visione di un paesaggio. L’espediente è decisamente voluto, affinché lo sguardo sia obbligato a tendersi più verso l’alto, alla ricerca di qualcosa o qualcuno, forse proprio se stessi e in una vaporosa e cosmica sperimentabilità.

La sovrapposizioni inoltre di cromie più cupe, che allontanandosi si accendono di luminoso, bianco sono nell’opera di Ritter indizio di speranza per il manifestarsi di una limpida verità; dalla profondità tenebrosa, a tratti tetra, della montagna più vicina all’uomo, costituita da boschi e prati. Infatti si è trasportati là, oltre il pendio, quel confine fatto di cime innevate, verso un cielo denso, affascinante e minaccioso e, più in là ancora, verso quel candore di nuvole che non definisce il limite, anzi lo confondono e lo assorbono oltre il paradigma fotografico, ed anzi similitudine di una spontanea e metafisica ascesa.

|

|

![]() Home

Page

Home

Page ![]() Pitture

e artisti in mostra permanente

Pitture

e artisti in mostra permanente

![]() Elenco

Pittori

Elenco

Pittori

Articolo del

critico e storico dell'arte Dott.

Articolo del

critico e storico dell'arte Dott.